Для активации новой учетной записи и ее подтверждения на Форуме - необходимо связаться с администратором по электронной почте p-i-n-o-k-i-o@mail.ru.

Все новые учетные записи не прошедшие подтверждения администратором воспринимаются как спам.

Все новые учетные записи не прошедшие подтверждения администратором воспринимаются как спам.

Проект "Concept Corr": или самый навороченный фонокорректор...?

- poty

- Профи

- Сообщения: 5024

- Зарегистрирован: 24 мар 2014, 10:00

- Откуда: Россия, Москва

- Благодарил (а): 189 раз

- Поблагодарили: 648 раз

- Контактная информация:

Ну, судя по "направлению проводников", если я правильно понимаю этот термин здесь, слишком много эзотерики.

Но давайте всё же рассмотрим приведенный пример. Особенно - фиолетовый контур. Первый каскад имеет комплексный элемент в катоде, невозможно его реактивную часть подключить к отдельной шине (назовём её сигнальной), потому что отдельно она не существует. С другой стороны - к питанию (шине питания) мы должны подключить этот элемент обязательно.

Допустим, что во втором каскаде мы реализовали разделение шин: резистор подключен к шине питания, конденсаторы - к шине сигнала. Обе шины соединены где-то в точке, назовём её землёй. Таким образом, чтобы сигнал (катодная его ветвь) реализовался по фиолетовому контуру он должен пройти следующий путь: катод лампы первого каскада - батарея - шина питания - земля - шина сигнала - катодный конденсатор второго каскада - катод лампы второго каскада. Не кажется избыточным такое прохождение тока? В этом случае реализуется также путь с тем же импедансом: катод лампы первого каскада - батарея - шина питания - катодный резистор второго каскада - катод лампы второго каскада, так как ток в цепи отсутствует и падения напряжения на резисторе не происходит. Не правда ли, второй путь короче?

Стоит рассмотреть также верхнюю часть фиолетового пути, которая замыкается через фильтр. Земляная сторона фильтра должна подключаться к сигнальной шине, потому что это - входной сигнал следующего каскада. Но тогда в нагрузке первого каскада также возникает две шины, поскольку катод первого каскада подключен только к шине питания и соединён с сигнальной шиной через землю. Мы можем подключить фильтр на землю питания, но для второго каскада ответная часть будет снова использовать две шины уже для подключения как источника сигнала для второго каскада.

Те же рассуждения можно применить для конденсаторов байпаса анодного напряжения: заряд и разряд их осуществляется от источника питания через две шины.

Но давайте всё же рассмотрим приведенный пример. Особенно - фиолетовый контур. Первый каскад имеет комплексный элемент в катоде, невозможно его реактивную часть подключить к отдельной шине (назовём её сигнальной), потому что отдельно она не существует. С другой стороны - к питанию (шине питания) мы должны подключить этот элемент обязательно.

Допустим, что во втором каскаде мы реализовали разделение шин: резистор подключен к шине питания, конденсаторы - к шине сигнала. Обе шины соединены где-то в точке, назовём её землёй. Таким образом, чтобы сигнал (катодная его ветвь) реализовался по фиолетовому контуру он должен пройти следующий путь: катод лампы первого каскада - батарея - шина питания - земля - шина сигнала - катодный конденсатор второго каскада - катод лампы второго каскада. Не кажется избыточным такое прохождение тока? В этом случае реализуется также путь с тем же импедансом: катод лампы первого каскада - батарея - шина питания - катодный резистор второго каскада - катод лампы второго каскада, так как ток в цепи отсутствует и падения напряжения на резисторе не происходит. Не правда ли, второй путь короче?

Стоит рассмотреть также верхнюю часть фиолетового пути, которая замыкается через фильтр. Земляная сторона фильтра должна подключаться к сигнальной шине, потому что это - входной сигнал следующего каскада. Но тогда в нагрузке первого каскада также возникает две шины, поскольку катод первого каскада подключен только к шине питания и соединён с сигнальной шиной через землю. Мы можем подключить фильтр на землю питания, но для второго каскада ответная часть будет снова использовать две шины уже для подключения как источника сигнала для второго каскада.

Те же рассуждения можно применить для конденсаторов байпаса анодного напряжения: заряд и разряд их осуществляется от источника питания через две шины.

- За это сообщение автора poty поблагодарил:

- nikola1971

- Рейтинг: 16.7%

-

Владислав

- Евгений Михеев

- Заслуженный Ветеран

- Сообщения: 4433

- Зарегистрирован: 22 май 2015, 11:52

- Откуда: Республика Коми, Ухта

- Благодарил (а): 307 раз

- Поблагодарили: 348 раз

- Контактная информация:

лучшее решение в плане итоговой шумности.

- За это сообщение автора Евгений Михеев поблагодарил:

- nikola1971

- Рейтинг: 16.7%

-

Дорогу осилит идущий

- nikola1971

- Участник

- Сообщения: 152

- Зарегистрирован: 04 авг 2016, 12:43

- Откуда: Петербург

- Благодарил (а): 8 раз

- Поблагодарили: 41 раз

- Контактная информация:

Ещё один вопрос возник: что лучше?

После первого каскада - разделительный конденсатор. Ёмкостью 2(2,2)МкФ. Такая достаточно большая величина, вроде как, должна способствовать снижению НЧ-фона, шунтируя его выходным сопротивлением первого каскада(расчётно где-то около 830Ом)...

Соответственно, сеточный резистор 300К(ПТМН), второго каскада располагается - сразу после этой разделительной ёмкости + не образуется делитель сигнала.

Далее, следует цепь ВЧ-тау, с реле. Физически она будет располагаться на другой плате(выше - на высоте 25-30мм). Связь между платами "медной шиной - обм. провод d 1.2мм."

(Будут торчать вертикальные проводники из точек выхода-входа. В верхней плате, они должны свободно, проходить через отверстие, рядом с которым будет находиться контактная площадка со штыревым контактом, к которому и подпаяю "переходную шину".)

Так вот, этот сеточный резистор(гридлик) куда лучше подключить? К "земляному лучу" первой лампы или второй?

Думаю, что - второй. Он же её сеточный ток через себя замыкает.

Вообще, от увеличенной разделительной ёмкости будет хоть какой-то толк? Если -нет, то и 0,22(0,33)МкФ достаточно для АЧХ...

P/S

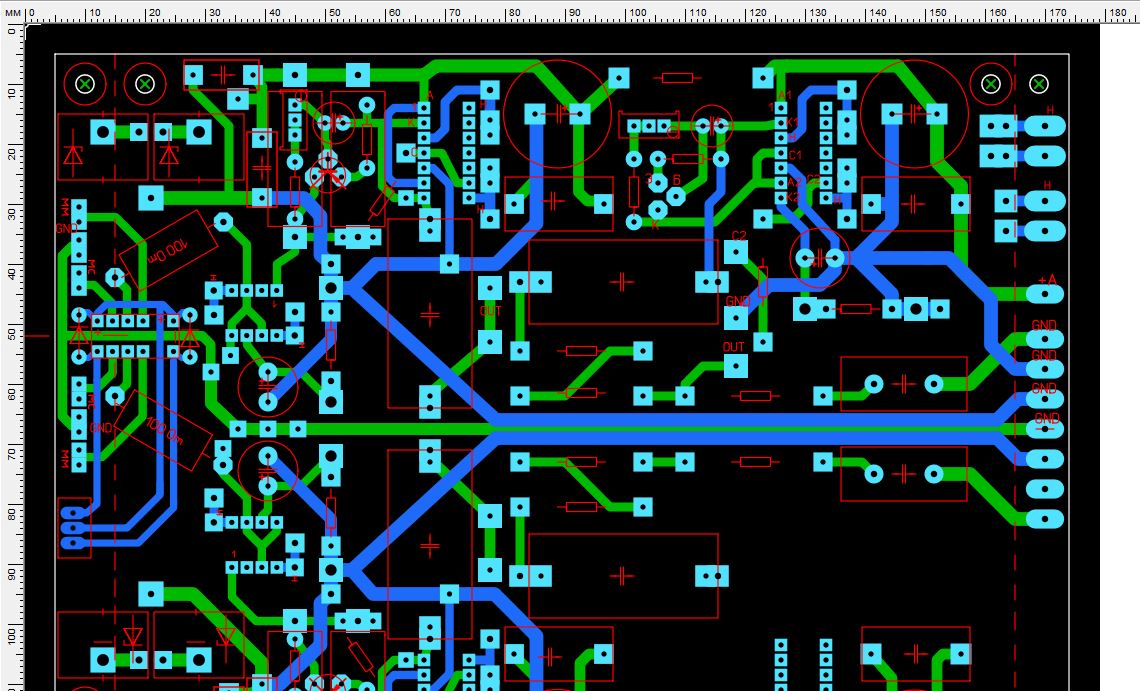

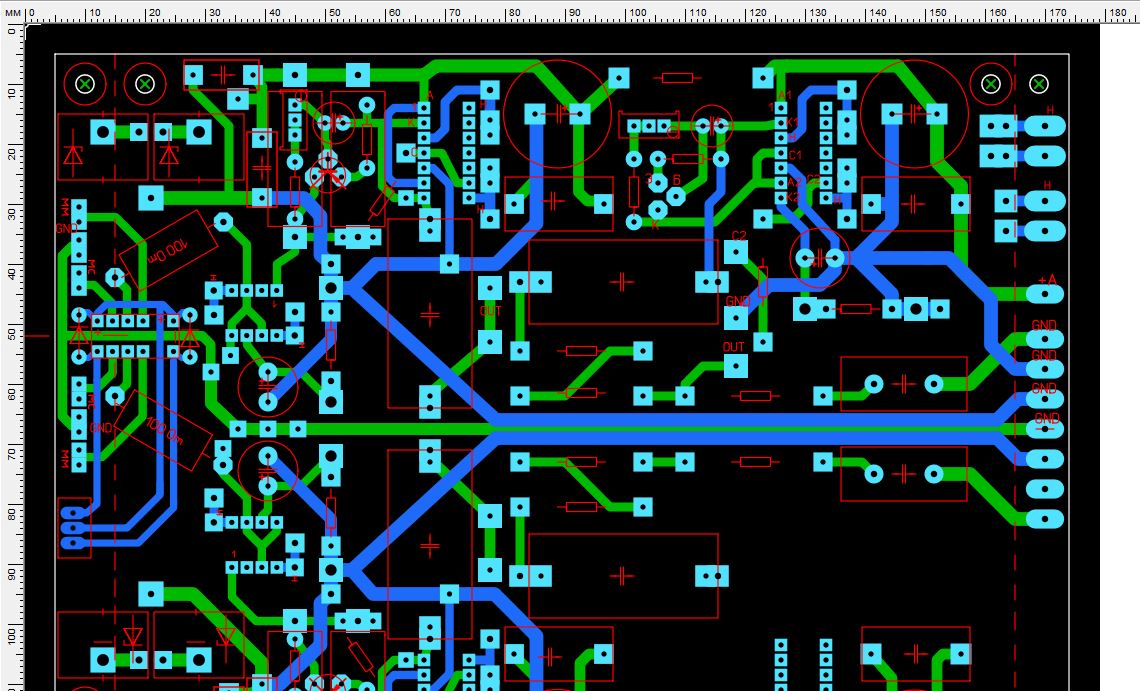

Примерно, вот так получается первая плата(уровень) 170х125мм, на которой лампы первых двух каскадов(DIP-8 и DIP-14 - это лампы).

ВЧ-коррекция(с реле) будет - на верхнем уровне. Там же и 3я лампа(каскад) и первый нормирующий ОУ, с которого уже сигнал пойдёт на отдельную плату с Буферным Усилителем.

И разместить все элементы надо, и правила по возможности соблюдать, чтобы хоть дорожки короче получались...И элементы, совсем не SMD...

После первого каскада - разделительный конденсатор. Ёмкостью 2(2,2)МкФ. Такая достаточно большая величина, вроде как, должна способствовать снижению НЧ-фона, шунтируя его выходным сопротивлением первого каскада(расчётно где-то около 830Ом)...

Соответственно, сеточный резистор 300К(ПТМН), второго каскада располагается - сразу после этой разделительной ёмкости + не образуется делитель сигнала.

Далее, следует цепь ВЧ-тау, с реле. Физически она будет располагаться на другой плате(выше - на высоте 25-30мм). Связь между платами "медной шиной - обм. провод d 1.2мм."

(Будут торчать вертикальные проводники из точек выхода-входа. В верхней плате, они должны свободно, проходить через отверстие, рядом с которым будет находиться контактная площадка со штыревым контактом, к которому и подпаяю "переходную шину".)

Так вот, этот сеточный резистор(гридлик) куда лучше подключить? К "земляному лучу" первой лампы или второй?

Думаю, что - второй. Он же её сеточный ток через себя замыкает.

Вообще, от увеличенной разделительной ёмкости будет хоть какой-то толк? Если -нет, то и 0,22(0,33)МкФ достаточно для АЧХ...

P/S

Примерно, вот так получается первая плата(уровень) 170х125мм, на которой лампы первых двух каскадов(DIP-8 и DIP-14 - это лампы).

ВЧ-коррекция(с реле) будет - на верхнем уровне. Там же и 3я лампа(каскад) и первый нормирующий ОУ, с которого уже сигнал пойдёт на отдельную плату с Буферным Усилителем.

И разместить все элементы надо, и правила по возможности соблюдать, чтобы хоть дорожки короче получались...И элементы, совсем не SMD...

Николай

- poty

- Профи

- Сообщения: 5024

- Зарегистрирован: 24 мар 2014, 10:00

- Откуда: Россия, Москва

- Благодарил (а): 189 раз

- Поблагодарили: 648 раз

- Контактная информация:

nikola1971, если речь идёт именно о разделительном конденсаторе (R1 = выходное сопротивление предыдущего каскада):

то его увеличение приводит к расширению АЧХ в НЧ область, а не шунтированию (уменьшению). В целом, я стараюсь уменьшить ёмкость конденсаторов, в этом случае конструктивно они проще и в них меньше недостатков и компромиссов. Да и сами они меньше - легче разместить и меньше площадь проводников для наводок. Понятно, что не в ущерб основному предназначению. В конкретно Вашей схеме на выходе первого каскада есть фильтр, он тоже вносит свою лепту в выходное сопротивление каскада, поэтому нужно понять, насколько при этом оно увеличивается/уменьшается.

По поводу сеточного резистора: я не помню, была ли здесь приведена окончательная схема аналоговой части? Этот резистор, без сомнения, нужен для обеспечения нулевого потенциала относительно земли для сетки лампы, но одновременно он является нагрузкой для предыдущего каскада (частью нагрузки, одной из параллельных ветвей). Собственно, вся эта конструкция и нужно для того, чтобы заблокировать DC предыдущего каскада. По поводу реального расположения. Если во втором каскаде расположена лампа с высоким усилением (а, скорее всего, это так), то нужно ещё страховаться от самовозбуждения каскада, особенно, если в цепи сетки располагается частотнозависимый фильтр. Обычно это делают с помощью небольшого резистора, включенного последовательно с сеткой. Вот этот резистор должен быть припаян как можно ближе к сетке. Если у Вас он есть, сопротивление утечки сетки можно ставить в любом месте, я бы предпочёл поставить его как можно ближе к источнику сигнала, то есть - выходу предыдущего каскада. Если его нет, то лучше использовать метод: чем ближе к лампе, тем лучше. Судя по DIP-местам для ламп на плате они будут припаиваться через провода? Тогда, возможно, лучше будет поместить его в разрыв провода от сетки на землю.

Кстати, поясните всё же эти DIP-площадки: туда будут дочерние платы впаиваться (по аналогии с описанным ВЧ-фильтром) или просто жгут проводов от лампы?

По поводу сеточного резистора: я не помню, была ли здесь приведена окончательная схема аналоговой части? Этот резистор, без сомнения, нужен для обеспечения нулевого потенциала относительно земли для сетки лампы, но одновременно он является нагрузкой для предыдущего каскада (частью нагрузки, одной из параллельных ветвей). Собственно, вся эта конструкция и нужно для того, чтобы заблокировать DC предыдущего каскада. По поводу реального расположения. Если во втором каскаде расположена лампа с высоким усилением (а, скорее всего, это так), то нужно ещё страховаться от самовозбуждения каскада, особенно, если в цепи сетки располагается частотнозависимый фильтр. Обычно это делают с помощью небольшого резистора, включенного последовательно с сеткой. Вот этот резистор должен быть припаян как можно ближе к сетке. Если у Вас он есть, сопротивление утечки сетки можно ставить в любом месте, я бы предпочёл поставить его как можно ближе к источнику сигнала, то есть - выходу предыдущего каскада. Если его нет, то лучше использовать метод: чем ближе к лампе, тем лучше. Судя по DIP-местам для ламп на плате они будут припаиваться через провода? Тогда, возможно, лучше будет поместить его в разрыв провода от сетки на землю.

Кстати, поясните всё же эти DIP-площадки: туда будут дочерние платы впаиваться (по аналогии с описанным ВЧ-фильтром) или просто жгут проводов от лампы?

Владислав

- seurf

- Знаток

- Сообщения: 1232

- Зарегистрирован: 12 май 2016, 19:54

- Откуда: Волгоград

- Благодарил (а): 260 раз

- Поблагодарили: 214 раз

- Контактная информация:

Разделение земель

Встречал в схемах японцев такой прием. Долго хотел применить его у себя в корректоре, но остановило отсутствие доп.пинов в розетке соединения шлейфа проводов из блока питания в корректор. Теория гласит, что это яко бы влияет на шум: будет меньше его в сигнале, что есть благо. Но мое правило: пока сам не попробуешь, не узнаешь, правда ли рекламируемое блюдо такое вкусное!

Александр

- nikola1971

- Участник

- Сообщения: 152

- Зарегистрирован: 04 авг 2016, 12:43

- Откуда: Петербург

- Благодарил (а): 8 раз

- Поблагодарили: 41 раз

- Контактная информация:

Да, я тоже понимаю, да и вижу в "симуляции", что: увеличение разделительной ёмкости расширяет полосу вниз. Всё чётко и логично.

Но, встретил такое обоснование, увеличению данной ёмкости.

"Большая величина разделительной ёмкости(2,2МкФ||2,2МкФ) способствует снижению уровня шумов корректора в области самых низких частот, для этих же целей сеточный резистор (следующей лампы) установлен перед частототозадающей цепью".( Е.Карпов "Высококачественный RIAA Корректор" Ч.2)

Где-то ещё было и такое же рассуждение, в "пределе", что непосредственная связь(без конденсатора) - ещё лучше, в этом отношении.

Полоса пропускания - ниже, но в то же время, и НЧ-наводки, которые, как следует из этих объяснений, должны быть зашунтированы(или не появиться), из-за низкого сопротивления предыдущего каскада, то самое R1(Ri=830), через которое они и будут "замыкаться".

В некогда упомянутой схеме корректора, с "разделением земель" - тоже обратил внимание, что разделительный конденсатор 2,2МкФ...Далее, сеточный резистор 1М и цепи коррекции.

Понятно, что в корректоре, саму АЧХ полезнее ограничить снизу, и в большинстве случаев межкаскадными конденсаторами её и стараются "подрезать", для исключения "резонансов-болтанок".

Но, тут ставят цель, уменьшить именно уровень паразитных шумов-наводок, таким с одной стороны нестандартным решением: наоборот расширив полосу вниз...

Ограничить полосу на НЧ, можно и ближе к выходному каскаду или выходным разделительным конденсатором.

А, конденсатор меньшего номинала, конечно, удобнее использовать, во многих отношениях.

По сеточному резистору.

Во втором каскаде 6Н28Б(мю=22). Резисторы, последовательно с сеткой,(физически близко) - ставлю в каждом каскаде. 100Ом.

Сопротивление утечки 300К будет сразу после разделительного конденсатора.

Всё-таки, его "заземлить" лучше, к катоду- "лучу" второй лампы?

DIP Площадки.

Естественно, они - цанговые. Друг в друга входят плотно и крепко.

Использую их в качестве разъёмных панелек под сверхминиатюрные лампы.

Лампу впаиваю в такую же панельку.

В макете, во входной цепи использовал DIP-24, на которую распаивал сразу две 6Ж45Б. Левый и правый каналы.

Но, встретил такое обоснование, увеличению данной ёмкости.

"Большая величина разделительной ёмкости(2,2МкФ||2,2МкФ) способствует снижению уровня шумов корректора в области самых низких частот, для этих же целей сеточный резистор (следующей лампы) установлен перед частототозадающей цепью".( Е.Карпов "Высококачественный RIAA Корректор" Ч.2)

Где-то ещё было и такое же рассуждение, в "пределе", что непосредственная связь(без конденсатора) - ещё лучше, в этом отношении.

Полоса пропускания - ниже, но в то же время, и НЧ-наводки, которые, как следует из этих объяснений, должны быть зашунтированы(или не появиться), из-за низкого сопротивления предыдущего каскада, то самое R1(Ri=830), через которое они и будут "замыкаться".

В некогда упомянутой схеме корректора, с "разделением земель" - тоже обратил внимание, что разделительный конденсатор 2,2МкФ...Далее, сеточный резистор 1М и цепи коррекции.

Понятно, что в корректоре, саму АЧХ полезнее ограничить снизу, и в большинстве случаев межкаскадными конденсаторами её и стараются "подрезать", для исключения "резонансов-болтанок".

Но, тут ставят цель, уменьшить именно уровень паразитных шумов-наводок, таким с одной стороны нестандартным решением: наоборот расширив полосу вниз...

Ограничить полосу на НЧ, можно и ближе к выходному каскаду или выходным разделительным конденсатором.

А, конденсатор меньшего номинала, конечно, удобнее использовать, во многих отношениях.

По сеточному резистору.

Во втором каскаде 6Н28Б(мю=22). Резисторы, последовательно с сеткой,(физически близко) - ставлю в каждом каскаде. 100Ом.

Сопротивление утечки 300К будет сразу после разделительного конденсатора.

Всё-таки, его "заземлить" лучше, к катоду- "лучу" второй лампы?

DIP Площадки.

Естественно, они - цанговые. Друг в друга входят плотно и крепко.

Использую их в качестве разъёмных панелек под сверхминиатюрные лампы.

Лампу впаиваю в такую же панельку.

В макете, во входной цепи использовал DIP-24, на которую распаивал сразу две 6Ж45Б. Левый и правый каналы.

Николай

- nikola1971

- Участник

- Сообщения: 152

- Зарегистрирован: 04 авг 2016, 12:43

- Откуда: Петербург

- Благодарил (а): 8 раз

- Поблагодарили: 41 раз

- Контактная информация:

Придётся ему последовать. Т.е. оставить на плате место под конденсатор 2,2(2.0)МкФ. Для этой проверки, именно, после первого каскада.

Там, при 300К и цепи коррекции ВЧ: что 0.33МкФ, что 2,2МкФ - на 100Гц -0,2дБ и 20Гц -1дБ - итоговый уровень, на выходе.

А, если после второго каскада уменьшать, то там - влияние несколько больше.

Там уже стоит цепочка НЧ-коррекции. Общее сопротивление "гридликов" 375КОм. После корректирующей цепи, разветвление: ламповая часть(со входным повторителем на 2sk170) и выход на неинвертирующий усилительный каскад, на ОУ. Поэтому, физически(рядом) придётся поставить по "гридлику" 750КОм и у транзистора и у операционника. Чтобы каждая высокоомная входная "цепь-ножка" имела свой "заземляющий" резистор. Т.е. общее сопротивление составит 375КОм.

А, влияние, здесь, разделительного конденсатора такое, что при 0,33МкФ - на 100Гц -0,4дБ и 20Гц -1,6дБ. Снижение на 100Гц, уже смущает величиной.

Чтобы сохранить уровень -0,2дБ 100Гц - нужно, минимум 1,5МкФ.

Поэтому, после второго каскада место под номинал 2МкФ придётся сохранить, уже не ради "опытов".

Но, место на плате, они, конечно занимают.

Николай

- poty

- Профи

- Сообщения: 5024

- Зарегистрирован: 24 мар 2014, 10:00

- Откуда: Россия, Москва

- Благодарил (а): 189 раз

- Поблагодарили: 648 раз

- Контактная информация:

nikola1971, объяснение, по правде говоря, сильно притянуто за уши. На НЧ ЭМИ быстро уменьшается по мощности с увеличением расстояния, нужно ещё постараться, чтобы оно в принципе повлияло на короткий участок цепи. Кроме того, на, допустим, 50 Гц (а меньшей частоте вообще неоткуда взяться) импеданс конденсатора 2,2мкФ будет 1447 Ом, а 0,22мкФ - 14469 Ом. Для ЭМИ это весьма малое сопротивление в любом случае. НЧ влияние с гигантской длиной волны (сотни километров) не будет отличаться по наведённым токам на расстоянии нескольких сантиметров, т.е., если где-то проходит земля, то разница потенциалов на ней с соседними проводниками будет приближаться к нулю. Здесь вообще импеданс не будет играть никакой роли, если честно. Да и линейные размеры конденсатора большей ёмкости "соберут" больше ЭМИ, чем маленькой. Но попробовать никогда не помешает.

С технической точки зрения - без разницы. Если попытаться представить распределение токов, то по этому резистору протекает наноамперный или менее ток утечки сетки и микроамперный сигнальный ток. Сигнальный ток начинается на B+ первого каскада и заканчивается на земле первого каскада. Логичнее было бы резистор присоединить к точке, инициирующей в этом резисторе основной (бОльший) ток. Почему же я сказал, что с технической точки зрения разницы нет? Потому что основная проблеме с этим резистором - наличие участков совместного протекания тока. Заземляем мы резистор на землю первого каскада или второго - для передачи потенциала на второй каскад общим проводником будет являться шина или лучи звезды земли, в зависимости от топологии.nikola1971 писал(а): ↑31 май 2025, 14:08Сопротивление утечки 300К будет сразу после разделительного конденсатора.

Всё-таки, его "заземлить" лучше, к катоду- "лучу" второй лампы?

- За это сообщение автора poty поблагодарил:

- nikola1971

- Рейтинг: 16.7%

-

Владислав

- Евгений Михеев

- Заслуженный Ветеран

- Сообщения: 4433

- Зарегистрирован: 22 май 2015, 11:52

- Откуда: Республика Коми, Ухта

- Благодарил (а): 307 раз

- Поблагодарили: 348 раз

- Контактная информация:

Вот под этим подпишусь - сам с таким сталкивался. Большой кондер - большая антенна.

Я кстати экспериментировал с емкостью после 1го каскада вплоть до 1 мкф - разницы не нашел, но тогда не было ноута и делалось сие тестирование исключительно на слух.

В сл. сборке проверю - запаяю поканально

Дорогу осилит идущий

- nikola1971

- Участник

- Сообщения: 152

- Зарегистрирован: 04 авг 2016, 12:43

- Откуда: Петербург

- Благодарил (а): 8 раз

- Поблагодарили: 41 раз

- Контактная информация:

Получается, тот самый момент, когда нужно направление, у конденсатора поискать? Чтобы, меньше помех ловил.

И той обкладкой, которая снаружи - подключить к аноду, где сопротивление меньше, в сравнении со стороной, где корректирующая цепь.

Делал так, в макете. Наружняя-внутренняя обкладки хорошо видно осциллографом, по величине наводки, когда дотрагиваешься до корпуса.

В макете, так и включил.

Эффективность этого, тоже, только измерениями фиксировать нужно. Не измерял.

Не приборами, а ушами, например, фиксировался - больший уровень фона, когда блок питания, в котором "зелёные трансформаторы" стоял вплотную к блоку корректора. Корпуса - пластмассовые. Потом, догадался отодвинуть, буквально на 5-10см - сразу слышимый положительный результат.

И той обкладкой, которая снаружи - подключить к аноду, где сопротивление меньше, в сравнении со стороной, где корректирующая цепь.

Делал так, в макете. Наружняя-внутренняя обкладки хорошо видно осциллографом, по величине наводки, когда дотрагиваешься до корпуса.

В макете, так и включил.

Эффективность этого, тоже, только измерениями фиксировать нужно. Не измерял.

Не приборами, а ушами, например, фиксировался - больший уровень фона, когда блок питания, в котором "зелёные трансформаторы" стоял вплотную к блоку корректора. Корпуса - пластмассовые. Потом, догадался отодвинуть, буквально на 5-10см - сразу слышимый положительный результат.

Последний раз редактировалось nikola1971 02 июн 2025, 23:33, всего редактировалось 1 раз.

Николай

- Евгений Михеев

- Заслуженный Ветеран

- Сообщения: 4433

- Зарегистрирован: 22 май 2015, 11:52

- Откуда: Республика Коми, Ухта

- Благодарил (а): 307 раз

- Поблагодарили: 348 раз

- Контактная информация:

Обязательно так делаю, если сразу на конденсаторе не отмечено «направление».

Отлично работает способnikola1971 писал(а): ↑02 июн 2025, 19:52Делал так, в макете. Наружняя-внутренняя обкладки хорошо видно осциллографом, по величине наводки, когда дотрагиваешься до корпуса.

Дорогу осилит идущий

- nikola1971

- Участник

- Сообщения: 152

- Зарегистрирован: 04 авг 2016, 12:43

- Откуда: Петербург

- Благодарил (а): 8 раз

- Поблагодарили: 41 раз

- Контактная информация:

Наконец, пришли платы, которые относятся к основному блоку корректора.

За исключением одной,небольшой, на которой будет находиться дополнительный канал выпрямления-стабилизации накального напряжения, и которая разместится в блоке питания.

Первые, три платы, основной части-схемы корректора.

На верхней(на фото) плате расположены:

1) Входное реле, с двух входов(ММ/МС) - на один. Реле, в исполнении "би2", в смысле, как бистабильное, так и двухобмоточное.

2) На этой же плате, два основных ламповых каскада: 6С29Б/6Н28Б и 6Н28Б. Оба каскада- "б-повторители". Хотя, для первого каскада предусмотрено наличие анодных резисторов, т.е. каскад на 6С29Б с Ra.

Если будет желание, то второй каскад, на 6Н28Б можно будет превратить в обычный SRPP.

Усиление, в этих двух каскадах, желательно получить близкое к максимально возможному, поэтому второй каскад переводить на обычную нагрузку - не предполагаю.

3) Для первого каскада предусмотрена установка стабилитронов анодного питания(в пределах их разброса стабилизации 2х100В...105В=210...215В). Что-то, типа Д817Г/КС920(на радиатор). Можно попробовать и импортный 5Вт, составив 2х100В. Но они - в пластмассе, какая получится температура - нужно проверять... 1Вт, на каждом - точно будет...

4) На этой же плате будут находиться и цепи tau НЧ-коррекции. После второго каскада.

Плата, которая на фото - снизу. В конструкции, будет размещаться вторым ярусом. На ней расположены:

1) Схема управления бистабильным реле. На К561ЛП2 и К561ТМ2. На ЛП2 выполнена схема формирования по фронту и спаду импульса.

Сам импульс(сигнал) управления реле - это сигнал с тумблера "ММ/МС", т.е. простой: "вкл" или "откл".

Сформированными импульсами будет переключаться D-триггер. Один выход которого будет управлять одной обмоткой реле, а другой - второй обмоткой. Т.е. управление реле посредством двух обмоток, без смены полярности на их выводах.

2) В центе платы находятся четыре реле управления цепью выбора значения tau ВЧ-коррекции. Три реле: 5мкс; 10мкс; 20мкс. Четвёртое реле полностью отключает цепь коррекции( фиксированный конденсатор для 50мкс) - для использования в режиме "RL".

3) Расположен каскад-повторитель на 2sk170, с источником стабильного тока, на транзисторе. Каскад будет питаться двух полярным напряжением +/- 12...13В.

Это повторитель будет обеспечивать напряжение смещения для третьего(выходного) лампового каскада, на 6П30Б. -9...-11В Фиксированного смещения.

4) Параллельный стабилизатор отрицательного напряжения -14В на LM337 и двух транзисторах.

5) Нормирующий усилитель, на ОУ, с DIP-перключателем коэффициента усиления.

6) Схема защиты от "переходного процесса", при включении. Будет шунтировать, оптроном, на несколько секунд, вход повторителя и ОУ, после подачи анодного напряжения. Разделительный конденсатор, после второго лампового каскада, конечно есть. Анодное напряжение, и так будет подаваться с задержкой. Каскад "2х этажный". Но конденсатору, всё-таки придётся зарядиться, пропустить через себя какой-то "переходной процесс", может и не опасный для полевого транзистора и ОУ... Но, с шунтированием, наверное -надёжнее.

На небольшой плате, сбоку, выполнен выходной каскад на 6П30Б. Конструктивно, будет составлять 3й уровень, по высоте, в общей сборке.

На плате есть место под реле отключения выхода.

Анодная нагрузка составляется из четырёх параллельных резисторов, стоящих вертикально, до общей суммы, в пределах Ra = 5-6КОм.

Но предусмотрел и возможность(из доп. контактных площадок - разрывов и перемычек, а также тех.отверстий для крепления) заменить резисторы на какой-либо вариант активной нагрузки лампы.

Примечание.

Когда уже платы были разработаны, то подумал, что: первая плата(верхняя на фото), в данном случае с первыми, ламповыми каскадами, вполне может быть заменена на плату с каскадами на ОУ. Сохранив все точки соединений с верхней платой, в конструкционном блоке.

Т.е. есть путь для изменения конфигурации схемы: от ламповой - к полной схеме на ОУ. Ламповым может оставаться только один из выходов на 6П30Б, которая вполне неплохо может быть заменена и на 6Н28Б, например в SRPP.

Следующие три платы.

На верхней плате находятся входные фильтры питания:

1) Анодного напряжения

2) Цепи отрицательного(нестабилизированного) напряжения -18В, из которого будет формироваться стабилизированное напряжение -12...-13В.

3) Стабилизатор на LM317/337 +/-15В для питания нормирующего ОУ, который был обозначен выше.

4) Четыре канала стабилизации накального напряжения. На LM2940. Два - в корпусе ТО-220. Два - в "планаре". Каждый стабилизатор будет питать накал 1 и 2 каскадов, левого и правого каналов. Т.е., максимально раздельно.

Первый каскад 6С29Б и 6Н28Б потребляет порядка 560мА. Лампа 6Н28Б - 250мА. Такое разделение позволит облегчить тепловую нагрузку на стабилизаторы, кроме того, они ещё и LDO(около 0,5В при 0,5А). Чтобы не использовать больших радиаторов.

Плата сбоку, справа. Она будет расположена в блоке питания.

Решил использовать, имевшийся небольшой тор, на 9В 2,5А.

На ней выпрямитель и стабилизатор на LM2940.

Разгрузится основной канал накала-трансформатор. От этого канала 6,3В хочу запитать накал 6П30Б( 2х400мА).

На плате внизу расположены элементы буферного выходного усилителя.

1) Четыре реле, изменяющие коэффициет усиления: +1; +2; +4; +8дБ и реле, отключающее выход.

2) Фильтр SUB-соник(инфра-НЧ колебаний). С реле "исключением-обходом" этого фильтра из цепи.

3) Два канала стабилизаторов питания(LM317/LM337) на +/- 15В. От одного канала будут питаться все ОУ( 4шт ), а от другого - BUF634( 2шт ).

Вот, примерно, так.

За исключением одной,небольшой, на которой будет находиться дополнительный канал выпрямления-стабилизации накального напряжения, и которая разместится в блоке питания.

Первые, три платы, основной части-схемы корректора.

На верхней(на фото) плате расположены:

1) Входное реле, с двух входов(ММ/МС) - на один. Реле, в исполнении "би2", в смысле, как бистабильное, так и двухобмоточное.

2) На этой же плате, два основных ламповых каскада: 6С29Б/6Н28Б и 6Н28Б. Оба каскада- "б-повторители". Хотя, для первого каскада предусмотрено наличие анодных резисторов, т.е. каскад на 6С29Б с Ra.

Если будет желание, то второй каскад, на 6Н28Б можно будет превратить в обычный SRPP.

Усиление, в этих двух каскадах, желательно получить близкое к максимально возможному, поэтому второй каскад переводить на обычную нагрузку - не предполагаю.

3) Для первого каскада предусмотрена установка стабилитронов анодного питания(в пределах их разброса стабилизации 2х100В...105В=210...215В). Что-то, типа Д817Г/КС920(на радиатор). Можно попробовать и импортный 5Вт, составив 2х100В. Но они - в пластмассе, какая получится температура - нужно проверять... 1Вт, на каждом - точно будет...

4) На этой же плате будут находиться и цепи tau НЧ-коррекции. После второго каскада.

Плата, которая на фото - снизу. В конструкции, будет размещаться вторым ярусом. На ней расположены:

1) Схема управления бистабильным реле. На К561ЛП2 и К561ТМ2. На ЛП2 выполнена схема формирования по фронту и спаду импульса.

Сам импульс(сигнал) управления реле - это сигнал с тумблера "ММ/МС", т.е. простой: "вкл" или "откл".

Сформированными импульсами будет переключаться D-триггер. Один выход которого будет управлять одной обмоткой реле, а другой - второй обмоткой. Т.е. управление реле посредством двух обмоток, без смены полярности на их выводах.

2) В центе платы находятся четыре реле управления цепью выбора значения tau ВЧ-коррекции. Три реле: 5мкс; 10мкс; 20мкс. Четвёртое реле полностью отключает цепь коррекции( фиксированный конденсатор для 50мкс) - для использования в режиме "RL".

3) Расположен каскад-повторитель на 2sk170, с источником стабильного тока, на транзисторе. Каскад будет питаться двух полярным напряжением +/- 12...13В.

Это повторитель будет обеспечивать напряжение смещения для третьего(выходного) лампового каскада, на 6П30Б. -9...-11В Фиксированного смещения.

4) Параллельный стабилизатор отрицательного напряжения -14В на LM337 и двух транзисторах.

5) Нормирующий усилитель, на ОУ, с DIP-перключателем коэффициента усиления.

6) Схема защиты от "переходного процесса", при включении. Будет шунтировать, оптроном, на несколько секунд, вход повторителя и ОУ, после подачи анодного напряжения. Разделительный конденсатор, после второго лампового каскада, конечно есть. Анодное напряжение, и так будет подаваться с задержкой. Каскад "2х этажный". Но конденсатору, всё-таки придётся зарядиться, пропустить через себя какой-то "переходной процесс", может и не опасный для полевого транзистора и ОУ... Но, с шунтированием, наверное -надёжнее.

На небольшой плате, сбоку, выполнен выходной каскад на 6П30Б. Конструктивно, будет составлять 3й уровень, по высоте, в общей сборке.

На плате есть место под реле отключения выхода.

Анодная нагрузка составляется из четырёх параллельных резисторов, стоящих вертикально, до общей суммы, в пределах Ra = 5-6КОм.

Но предусмотрел и возможность(из доп. контактных площадок - разрывов и перемычек, а также тех.отверстий для крепления) заменить резисторы на какой-либо вариант активной нагрузки лампы.

Примечание.

Когда уже платы были разработаны, то подумал, что: первая плата(верхняя на фото), в данном случае с первыми, ламповыми каскадами, вполне может быть заменена на плату с каскадами на ОУ. Сохранив все точки соединений с верхней платой, в конструкционном блоке.

Т.е. есть путь для изменения конфигурации схемы: от ламповой - к полной схеме на ОУ. Ламповым может оставаться только один из выходов на 6П30Б, которая вполне неплохо может быть заменена и на 6Н28Б, например в SRPP.

Следующие три платы.

На верхней плате находятся входные фильтры питания:

1) Анодного напряжения

2) Цепи отрицательного(нестабилизированного) напряжения -18В, из которого будет формироваться стабилизированное напряжение -12...-13В.

3) Стабилизатор на LM317/337 +/-15В для питания нормирующего ОУ, который был обозначен выше.

4) Четыре канала стабилизации накального напряжения. На LM2940. Два - в корпусе ТО-220. Два - в "планаре". Каждый стабилизатор будет питать накал 1 и 2 каскадов, левого и правого каналов. Т.е., максимально раздельно.

Первый каскад 6С29Б и 6Н28Б потребляет порядка 560мА. Лампа 6Н28Б - 250мА. Такое разделение позволит облегчить тепловую нагрузку на стабилизаторы, кроме того, они ещё и LDO(около 0,5В при 0,5А). Чтобы не использовать больших радиаторов.

Плата сбоку, справа. Она будет расположена в блоке питания.

Решил использовать, имевшийся небольшой тор, на 9В 2,5А.

На ней выпрямитель и стабилизатор на LM2940.

Разгрузится основной канал накала-трансформатор. От этого канала 6,3В хочу запитать накал 6П30Б( 2х400мА).

На плате внизу расположены элементы буферного выходного усилителя.

1) Четыре реле, изменяющие коэффициет усиления: +1; +2; +4; +8дБ и реле, отключающее выход.

2) Фильтр SUB-соник(инфра-НЧ колебаний). С реле "исключением-обходом" этого фильтра из цепи.

3) Два канала стабилизаторов питания(LM317/LM337) на +/- 15В. От одного канала будут питаться все ОУ( 4шт ), а от другого - BUF634( 2шт ).

Вот, примерно, так.

Николай

- nikola1971

- Участник

- Сообщения: 152

- Зарегистрирован: 04 авг 2016, 12:43

- Откуда: Петербург

- Благодарил (а): 8 раз

- Поблагодарили: 41 раз

- Контактная информация:

Понемногу возвращаюсь к проекту.

И, перефразируя когда-то и где-то, используемую фразу: "А теперь наша любимая рубрика <<Из жизни интегральных стабилизаторов>>"

Решил начать с самой простой платки - дополнительного стабилизатора накала, которая будет устанавливаться в блоке питания.

Во всех каналах стабилизации накала, которых набралось аж 5шт решил использовать LM2940-5V.

А, чтобы получить нужное напряжение предусмотрел установку доп. диодов, в общий вывод стабилизатора. Это способ известный, который я неоднократно использовал, в случае с обычными "КРЕНками".

В данном случае, сделал разводку печатных плат, с учётом установки данных диодов. На этой плате решил поставить 3шт(два обычных1N4003 + шотки1N5819), чтобы получить на выходе 6,7В, т.к. плата находится в отдельном блоке и будет использоваться соединительный кабель, разъёмы, т.е. заложил запас на возможные потери.

Собрал плату, подключил. На выходе 6,68В.

Без нагрузки - всё хорошо.

А, вот с нагрузкой - загенерил... Без доп. цепочки диода(ов) - работает нормально.

Без доп. цепочки диода(ов) - работает нормально.

Проблему решил электролит, номиналом 22МкФ, которым пришлось зашунтировать диоды, цепочки поднятия напряжения. Причём, начав подбор с 10МкФ - понял, что этого номинала недостаточно, т.к. при изменении величины нагрузки - генерация могла возникнуть. Генерация, на уровне "сотен Гц". Точное значение, даже считать не стал, т.к. оперативно решил проблему. Положительный результат был важен тем, что на готовой другой плате, уже всё заложено под использование именно этих МС, ориентируясь на их небольшую разность напряжения между входом и выходом.

Положительный результат был важен тем, что на готовой другой плате, уже всё заложено под использование именно этих МС, ориентируясь на их небольшую разность напряжения между входом и выходом.

Вывод: теперь наличие такого шунтирующего электролита - нужно сразу предусматривать, если использовать подобные МС.

P/S Надеюсь, теперь продвижение в работе над проектом ускорится, т.к. наконец-то проверил зрение и получил параметры новых очков.

Время, с одной стороны прибавляет опыта(особенно практического), знаний, с другой стороны - банально, сложнее(некомфортно) что-то делать, когда место пайки толком невидно.

И, перефразируя когда-то и где-то, используемую фразу: "А теперь наша любимая рубрика <<Из жизни интегральных стабилизаторов>>"

Решил начать с самой простой платки - дополнительного стабилизатора накала, которая будет устанавливаться в блоке питания.

Во всех каналах стабилизации накала, которых набралось аж 5шт решил использовать LM2940-5V.

А, чтобы получить нужное напряжение предусмотрел установку доп. диодов, в общий вывод стабилизатора. Это способ известный, который я неоднократно использовал, в случае с обычными "КРЕНками".

В данном случае, сделал разводку печатных плат, с учётом установки данных диодов. На этой плате решил поставить 3шт(два обычных1N4003 + шотки1N5819), чтобы получить на выходе 6,7В, т.к. плата находится в отдельном блоке и будет использоваться соединительный кабель, разъёмы, т.е. заложил запас на возможные потери.

Собрал плату, подключил. На выходе 6,68В.

Без нагрузки - всё хорошо.

А, вот с нагрузкой - загенерил...

Проблему решил электролит, номиналом 22МкФ, которым пришлось зашунтировать диоды, цепочки поднятия напряжения. Причём, начав подбор с 10МкФ - понял, что этого номинала недостаточно, т.к. при изменении величины нагрузки - генерация могла возникнуть. Генерация, на уровне "сотен Гц". Точное значение, даже считать не стал, т.к. оперативно решил проблему.

Вывод: теперь наличие такого шунтирующего электролита - нужно сразу предусматривать, если использовать подобные МС.

P/S Надеюсь, теперь продвижение в работе над проектом ускорится, т.к. наконец-то проверил зрение и получил параметры новых очков.

Время, с одной стороны прибавляет опыта(особенно практического), знаний, с другой стороны - банально, сложнее(некомфортно) что-то делать, когда место пайки толком невидно.

Николай

- nikola1971

- Участник

- Сообщения: 152

- Зарегистрирован: 04 авг 2016, 12:43

- Откуда: Петербург

- Благодарил (а): 8 раз

- Поблагодарили: 41 раз

- Контактная информация:

Собрал и проверил ещё одну плату: фильтров питания и стабилизаторов накала.

Плата будет размещаться в самом блоке корректора.

На ней находятся анодные фильтры R-C, отдельно для левого и правого каналов.

Всего - 4 фильта.

Значения R, для первых двух - немного, в каналах, отличаются, т.к. в одном из каналов будет ещё и нагрузка, ввиди цепочки защиты от "переходного процесса", при подаче анодного напряжения. Поэтому, отличие в токе потребления в 5-6мА, а напряжение должно получиться +220В - для каждого канала.

Этим напряжением будут питаться первые два ламповых каскада корректора. Хотя, точнее сказать, что три каскада, т.к. положительное питание +12В, для повторителя на 2sk170 - также будет формироваться из этого анодного питания-канала +220В.

Следующие два R-C фильтра, служат для питания оконечного лампового каскада, на 6П30Б.

Пока, получается, что для этого каскада выделил +260В. Может хотелось бы и больше, но...

С Блока Питания, на данную плату, будет поступать +265В стабилизированных. Я и так, сделал "добавку" +10В для анодной обмотки.

Далее, имеется делитель для получения +40В, для смещения накала, если потребуется.

Тут же, в верхней части платы, находится стойка с контактными лепестками, на которые выведен "минус-земля", которая станет, скорее всего, базовым "корпусом-0".

Следующий фильтр - это входной фильтр канала отрицательного напряжения -18В.

Фильтр состоит из C-Др-С+Сэл.

Далее, это напряжение будет уже окончательно стабилизироваться на самой плате корректора. Параллельным стабилизатором, до уровня -12В, для питания повторителя на 2sk170.

Далее, находится стабилизатор на +/-14,4В, выполненный на lm317/337, в корпусе... SOT-223. Установлены они с обратной стороны платы.

На вход данного канала будет подаваться стабилизированные +/-18,5В, с Блока Питания.

Выходное напряжение +/- полярностей, постарался подстроить с максимальной точностью, с разницей в 50мВ, хотя бы и для "вида". Для чего, в одном из каналов использовал параллельное включение резисторов, в установочном делителе.

Ток нагрузки у этого напряжения будет небольшим, т.к. в нагрузке всего два ОУ, которые установлены на одной из основных плат корректора.

Часть подаваемого напряжения +/-18,5В через RC-фильтр(11Ом-2000МкФ), будет подано на плату Выходного Усилителя и Буфера, где уже будет осуществляться окончательная стабилизация, "под цели и место".

Следующие, на плате, это - каналы стабилизации накалов ламп, как раньше и писал: сделал персональный стабилизатор под каждый каскад, каждого из каналов. Для платы основной части корректора. Накал выходных ламп - от общего стабилизатора, который был представлен выше.

Два канала - на стабилизаторах в корпусе D2 PAK, а два - в TO-220, на небольших радиаторах. Токи, соответственно: 2х250мА и 2х560мА.

Испытал, подачей на вход стабилизаторов, напряжения 7В. Стабилизаторы справляются, как с разностью "вход-выход", так и с тепловой нагрузкой. Выходное напряжение стабилизаторов 6,4В.

Далее, можно будет начать собирать более сложную плату. Скорее всего, это будет плата Выходного Усилителя - Буфера.

Плата будет размещаться в самом блоке корректора.

На ней находятся анодные фильтры R-C, отдельно для левого и правого каналов.

Всего - 4 фильта.

Значения R, для первых двух - немного, в каналах, отличаются, т.к. в одном из каналов будет ещё и нагрузка, ввиди цепочки защиты от "переходного процесса", при подаче анодного напряжения. Поэтому, отличие в токе потребления в 5-6мА, а напряжение должно получиться +220В - для каждого канала.

Этим напряжением будут питаться первые два ламповых каскада корректора. Хотя, точнее сказать, что три каскада, т.к. положительное питание +12В, для повторителя на 2sk170 - также будет формироваться из этого анодного питания-канала +220В.

Следующие два R-C фильтра, служат для питания оконечного лампового каскада, на 6П30Б.

Пока, получается, что для этого каскада выделил +260В. Может хотелось бы и больше, но...

С Блока Питания, на данную плату, будет поступать +265В стабилизированных. Я и так, сделал "добавку" +10В для анодной обмотки.

Далее, имеется делитель для получения +40В, для смещения накала, если потребуется.

Тут же, в верхней части платы, находится стойка с контактными лепестками, на которые выведен "минус-земля", которая станет, скорее всего, базовым "корпусом-0".

Следующий фильтр - это входной фильтр канала отрицательного напряжения -18В.

Фильтр состоит из C-Др-С+Сэл.

Далее, это напряжение будет уже окончательно стабилизироваться на самой плате корректора. Параллельным стабилизатором, до уровня -12В, для питания повторителя на 2sk170.

Далее, находится стабилизатор на +/-14,4В, выполненный на lm317/337, в корпусе... SOT-223. Установлены они с обратной стороны платы.

На вход данного канала будет подаваться стабилизированные +/-18,5В, с Блока Питания.

Выходное напряжение +/- полярностей, постарался подстроить с максимальной точностью, с разницей в 50мВ, хотя бы и для "вида". Для чего, в одном из каналов использовал параллельное включение резисторов, в установочном делителе.

Ток нагрузки у этого напряжения будет небольшим, т.к. в нагрузке всего два ОУ, которые установлены на одной из основных плат корректора.

Часть подаваемого напряжения +/-18,5В через RC-фильтр(11Ом-2000МкФ), будет подано на плату Выходного Усилителя и Буфера, где уже будет осуществляться окончательная стабилизация, "под цели и место".

Следующие, на плате, это - каналы стабилизации накалов ламп, как раньше и писал: сделал персональный стабилизатор под каждый каскад, каждого из каналов. Для платы основной части корректора. Накал выходных ламп - от общего стабилизатора, который был представлен выше.

Два канала - на стабилизаторах в корпусе D2 PAK, а два - в TO-220, на небольших радиаторах. Токи, соответственно: 2х250мА и 2х560мА.

Испытал, подачей на вход стабилизаторов, напряжения 7В. Стабилизаторы справляются, как с разностью "вход-выход", так и с тепловой нагрузкой. Выходное напряжение стабилизаторов 6,4В.

Далее, можно будет начать собирать более сложную плату. Скорее всего, это будет плата Выходного Усилителя - Буфера.

Николай

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей